- Francesco Clemente

- Informazione Tecnica

- 0 commenti

Negli ultimi cento anni si sono compiuti nel nostro mondo occidentale passi da gigante verso la parità di genere, tali che ormai si possa dire che in molti campi essa sia stata quasi raggiunta. Esistono però degli ambiti contraddistinti da particolarità culturali e geografiche per i quali la parità di genere è ancora ben lontana: uno di questi è quello dei grandi progetti internazionali di ingegneria, i cosiddetti megaprogetti, e in particolare del loro management.

Con il termine megaprogetto si intende un progetto di ingegneria (progettazione e costruzione) il cui costo ecceda uno o due miliardi di dollari, che coinvolga molti attori pubblici e privati, che presenti particolare complessità come dimensione, numero, difficoltà tecnica e organizzativa delle opere da realizzare, e che sia completato in parecchi anni con effetti notevoli su di un bacino significativo di persone; i megaprogetti sono quindi quasi per definizione di pertinenza di enti governativi e coinvolgono società, personale e professionalità internazionali. Un esempio di megaprogetto può essere un aeroporto internazionale, un porto, una diga o un grande evento come un campionato mondiale di calcio o un’esposizione universale. Quelli che oggi chiamiamo megaprogetti sono in realtà sempre esistiti: dai tempi delle piramidi possiamo salire nei secoli passando per la muraglia cinese, per le strade e gli acquedotti romani, per il Vallo di Adriano e il Vallo Antonino, per le grandi cattedrali medioevali, arrivando ai tempi moderni con i canali di Suez e di Panama.

Oggi però i megaprogetti sono più diffusi di una volta, e in particolare per le loro dimensioni e costi sono spesso associati al mondo mediorientale e mussulmano, uno dei pochi in grado di muovere con continuità i capitali e prendere le decisioni epocali necessarie per realizzare opere così colossali: gli emirati arabi, il Kuwait, il Qatar e l’Arabia Saudita sono così da alcuni decenni la meta lavorativa ambita da tutte le grandi società di ingegneria internazionali, e la residenza di innumerevoli tecnici di tutte le nazioni progredite. Ma quante sono le donne interessate in questo movimento?

Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto fare alcune distinzioni fra mondo arabo e islam, fra medio oriente ed estremo oriente; il mondo arabo può farsi coincidere con i paesi dove si parla tale lingua, e si è esteso in meno di un secolo a partire dai primi anni della predicazione di Maometto dalla penisola arabica al nord Africa fino al Marocco comprendendo tutta l’area sahariana, e all’oriente mediterraneo fino al Libano, mentre il mondo islamico è ben più vasto, abbracciando innanzitutto l’Islam sciita in Iran e Iraq, e arrivando nell’estremo oriente fino alle Filippine. Pochi sanno infatti che una delle quattro maggiori isole filippine è a maggioranza mussulmana, e che la più grande nazione al mondo a maggioranza islamica è l’Indonesia.

All’interno di questo mondo così composito vi sono realtà diametralmente differenti: se da una parte la condizione femminile in Libano, nelle Filippine o in Marocco è paragonabile a quella occidentale, nei paesi della penisola arabica dove viene applicata la sharia, la legge coranica, le donne devono coprirsi con il velo integrale del niqāb e dell’hijab, e vige ancora la guardiania, secondo la quale le donne dipendono per le attività più elementari quali aprire un conto in banca o chiedere un documento dal loro guardiano (il padre, il fratello maggiore o il marito). Situazioni di ancor minore libertà si registrano negli stati confessionali quali l’Afghanistan dei talebani e l’Iran khomeinista. É ovvio quindi come nei Paesi della sharia la presenza femminile nei megaprogetti sia ridottissima, e per ora limitata a compiti segretariali, mentre in paesi quali il Libano o le Filippine lavorino tantissime professioniste.

D’altra parte bisogna considerare che anche nel nostro mondo occidentale la presenza femminile nell’ingegneria è relativamente recente e non ancora paritaria: la prima Università ad aprire la laurea in ingegneria alle donne fu l'Università della California, a Berkeley, e la prima donna a laurearsi negli Stati Uniti fu Elizabeth Bragg, laureata in ingegneria civile nel 1876, che però non esercitò mai la professione, diversamente da Julia Morgan, laureatasi nella stessa università nel 1894: Julia, che vediamo nella foto affianco, diventò un architetto e progettò più di 700 edifici in California.

Passando all’Italia, la prima donna laureata in ingegneria civile in Italia fu Emma Strada, nata nel 1884 a Torino, figlia di Ernesto, anche lui ingegnere civile; Emma si laureò il 5 settembre 1908 al Politecnico di Torino con il massimo dei voti, terza su 62 colleghi, e nel corso della sua carriera professionale si occupò molto di ingegneria mineraria, come si intuisce dalla foto sulla sinistra che la raffigura affianco a un carrello da estrazione.

Se esaminiamo a campione le statistiche odierne disponibili in Europa, possiamo vedere che per esempio nel 2020 solo il 14,5% degli ingegneri nel Regno Unito erano donne, ma con un incremento del 25.7% rispetto al 4,6% che si registrava nel 2016; nel 2020 il divario retributivo di genere nel campo dell’ingegneria in Inghilterra si attestava a oltre il 10%, pur essendo più basso di circa un terzo del divario medio nazionale.

Per quanto riguarda l’Italia, i dati sono più incoraggianti: secondo le elaborazioni del Centro Studi del CNI (il Consiglio Nazionale degli Ingegneri) il numero delle donne ingegnere italiane sta aumentando progressivamente: la quota di laureate in questa disciplina nel 2017 è stata del 25%, mentre agli inizi degli anni 2000 si era ad appena il 16%. Nel 2019 il CNI stimava che del totale della popolazione con laurea in ingegneria il 19% fossero donne. Da notare come secondo la stessa fonte nell’anno accademico 2018-2019 ben il 60,7% degli immatricolati ai corsi di architettura e ingegneria edile-architettura era donna. Le statistiche internazionali confermano come in Italia la quota di laureate in ingegneria sia paragonabile se non più elevata rispetto a molti Paesi occidentali: solo per fare qualche esempio, la Francia è ferma al 26%, l’Olanda e il Belgio al 24%, gli Stati Uniti al 20%.

Secondo l’ISTAT le donne costituiscono oggi in Italia circa il 6,5% del totale degli occupati del settore edile, molto di più del 2016, quando erano solo il 3%, e nel 2018 erano oltre 50.000 e il 18% di loro si dedicava ad attività dirigenziali.

Altro dato significativo è quello relativo alla percentuale di laureate in ingegneria occupate, che, sempre secondo il citato studio del CNI, è pari al 74%. Persiste tuttavia, un certo “gender gap” sul piano reddituale: una laureata in ingegneria, a cinque anni dalla laurea, percepisce circa 1.600 euro netti mensili, contro i 1.800 euro dei colleghi maschi.

Tutti questi dati si rispecchiano nella mia esperienza personale. Nel 1973, quando mi sono iscritto alla facoltà di ingegneria dell’università di Napoli, eravamo circa 350 matricole di ingegneria civile, con due sole donne, che si sono ambedue laureate. Considerando che per arrivare a ruoli dirigenziali ci vogliono almeno 10-15 anni, questo vuol dire che ancora negli anni ’90 la presenza femminile nel mondo dell’ingegneria a Napoli era praticamente nulla, e questo era vero in realtà per tutta l’Italia: a conferma di questa circostanza, secondo lo studio del CNI, ancora nel 2019 solo il 2,5% delle donne laureate in ingegneria aveva superato i 65 anni, mentre 4 su 10 avevano meno di 35 anni. Ma oggi la presidente dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli è una donna...

In definitiva, in occidente le cose stanno cambiando velocemente, ma le donne manager nel mondo internazionale dei grandi progetti di ingegneria sono ancora pochissime: in tutti questi anni di ingegneria ho conosciuto solo una signora libanese technical manager di una grande impresa, un’italiana dirigente per l’Italia di una società americana, e un paio di donne direttori delle risorse umane.

Ci sono però delle eccezioni, particolarmente in Kuwait, dove Nabeela Al-Mishri, la cui foto è riportata affianco, è proprietaria e presidente di of KTCB (Kuwait Technical Consulting Bureau) e dove Najla H. Alghanim è la chairman di Gulf Consult, la società di ingegneria fondata dal padre Hamad Alghanim.

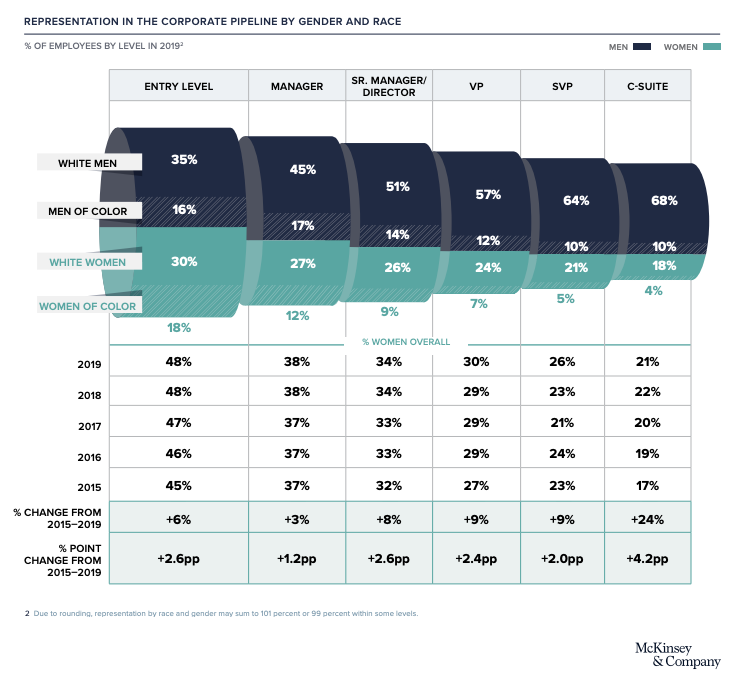

Indubbiamente questo è un fenomeno che non è limitato al mondo dell’ingegneria, e la sua lenta evoluzione è legata alla velocità dei cambiamenti della nostra società occidentale, come si vede dal seguente grafico, nel quale appare come nel 2018 il 48% dei dipendenti delle grandi corporate americane ai primi livelli fosse donna, ma come questa percentuale si riducesse già di 10 punti a livello manageriale, per scendere via via fino al 22% a livello di executive manager.

Per quanto posso dire in base alla mia esperienza, queste percentuali, pur basse, sono ancora molto alte rispetto a quelle dell’industria dell’ingegneria dei grandi progetti. Perché?

Negli uffici delle società di ingegneria localizzati nelle nazioni occidentali la percentuale di donne ha ormai superato il 30% ai primi livelli – soprattutto nelle società di architettura – ma abbiamo visto come ciò sia da attribuirsi al minor numero iniziale di laureate rispetto ai laureati, e tutto fa supporre che la parità di genere si estenderà in alcuni anni anche ai livelli superiori.

Altro discorso è però quello di donne che lasciano la loro nazione per lavorare in megaprogetti all’estero. In quel caso la disparità di diritti sul lavoro si riflette su quella personale: a differenza dei miei colleghi uomini che avevano lasciato in patria la famiglia, quasi tutte le colleghe donne che ho avuto erano potute partire per lavorare all’estero solo perché non avevano legami relazionali. Nel caso li avessero avuti, ci si sarebbe aspettate da loro di rimanere a casa a badare alla famiglia. Quando cambieranno le cose?

Passando al mondo islamico, come abbiamo detto prima è una realtà molto varia, e molto vario è l’atteggiamento verso le donne nelle diverse nazioni.

In ambito mediorientale e islamico esistono realtà privilegiate perfino rispetto all’occidente: in Oman la percentuale di donne che lavorano in ingegneria raggiunge il 53%, e in Malesia arriva al 50%.

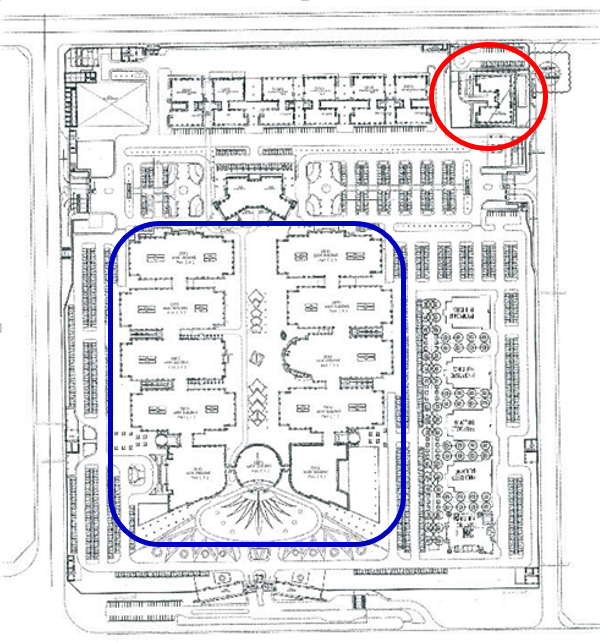

Parallelamente esistono però paesi arabi o islamici molto più chiusi alla parità di genere: questa riportata affianco è la pianta del compound di uno dei Direttorati Ministeriali sauditi dei quali ho seguito la progettazione e la costruzione: l’edificio evidenziato in blu con 10 ali più un corpo centrale è destinato a ospitare più di 5.000 dipendenti, tutti maschi. Le donne lavorano infatti nell’edificio cerchiato in rosso, normalmente indicato come Women’s Building – non per niente in Arabia Saudita vige il sistema di guardiania maschile.

È molto, troppo complesso affrontare le ragioni delle differenze di genere in generale e in particolare nei megaprogetti in Medioriente in uno spazio così breve come quello di questo articolo, ma possiamo velocemente soffermarci giusto su un aspetto che influenza il problema dell’integrazione femminile in ingegneria nei paesi arabi, ovvero le differenze culturali e le comunicazioni che si stabiliscono – o non si stabiliscono – fra i due sessi sul luogo di lavoro.

In tali comunicazioni non solo emergono e si esaltano le differenze fra il punto di vista maschile e il punto di vista femminile sulla stessa questione, ma vengono anche al pettine molte incongruenze fra le diverse culture, come ho potuto spesso constatare nelle mie esperienze lavorative in medio oriente, delle quali a maggior chiarimento riporterò a seguire alcuni esempi.

Ho lavorato in Oman alla costruzione di un aeroporto internazionale e l’esperta alla sicurezza in cantiere era una collega omanita. Quando iniziai a lavorare la collega omanita tenne per noi nuovi arrivati un corso accelerato di due giorni sulle norme di sicurezza adottate in cantiere, poi ci accompagnò nel magazzino materiali e, senza cerimonie, ci fece provare le scarpe antinfortunistiche più adatte, chinandosi ad allacciarle a coloro che non ci riuscivano. Nel corso del lavoro, quando avevamo un problema di sicurezza, la chiamavo e lei veniva in cantiere e si arrampicava con noi su scale a pioli e ponteggi, indossando un tailleur nero e una sciarpa a metà fra la shayla e l’hijab che le copriva i capelli, coperta a sua volta dal casco antinfortuni. Era la mia prima esperienza di lavoro insieme a una collega araba, e fu esattamente lo stesso rapporto naturale che avrei avuto con un collega italiano. L’unica cosa, dovevo evitarle di darle la mano, ma questo era applicabile anche agli omaniti maschi. Quello che aveva problemi con lei era il chief resident engineer, un inglese di una certa età, che al mio arrivo mi aveva terrorizzato dandomi ferree istruzioni su come comportarsi con le nostre colleghe locali. Ogni volta che andavamo insieme in cantiere diventava rosso, farfugliava, mi faceva strani gesti, era visibilmente imbarazzato, lasciando perplessa la collega omanita. Ancora oggi non saprei dire se l’inglese era vittima di pruderie vittoriane o di luoghi comuni sulle donne mussulmane. In ogni caso penso che la collega omanita si divertisse a vedere il suo ingiustificato imbarazzo.

Su tutt’altro versante, ho lavorato in Arabia Saudita come technical manager di un grosso ufficio, e a un certo punto, in ossequio a nuove leggi sulla percentuale di presenza di sauditi e di donne nelle società straniere, decidemmo di assumere due segretarie locali. Dovemmo spendere un sacco di soldi per rivoluzionare completamente l’ufficio, costruendo un accesso separato per loro, un nuovo corridoio verso uno dei bagni comuni che fu loro riservato, e oscurando tutte le pareti a vetri degli uffici. Ciononostante, rischiammo di finire in tribunale perché una delle segretarie – peraltro inavvicinabili per noi cristiani – disse che un ingegnere filippino aveva alzato il cellulare oltre lo schermo che oscurava le pareti a vetri, e le aveva fatto una foto senza il niqāb che loro si toglievano quando erano da sole. All’inizio cogliemmo solo l’aspetto della violazione della privacy, ma poi il nostro cliente, il ministero degli interni saudita, ci spiegò che la cosa per loro era ancor più seria, perché per promuovere l‘impiego femminile era molto importante che le donne che iniziavano a lavorare si sentissero serene e a loro agio in ufficio.

Ancora in Arabia Saudita, avevamo una collega giordana che era stata assunta per fungere da interfaccia fra la nostra dirigenza e quella del cliente; aveva studiato in Italia, viveva con noi, all’occidentale nel nostro compound, ma sul lavoro si atteneva strettamente alle regole saudite, indossando non solo l’abbaya – la veste nera lunga fino ai piedi obbligatoria per tutte le occidentali – ma anche l’hijab ed il niqab che le lasciavano scoperti solo gli occhi. Ci spiegò che altrimenti i dirigenti arabi avrebbero rifiutato di parlare con lei o, nel migliore dei casi, si sarebbero sentiti molto imbarazzati a parlare con una donna araba senza velo, e l’efficacia del suo lavoro ne avrebbe sofferto.

Ci parve strano, quasi offensivo per lei, e soprattutto le signore italiane la esortarono a non uniformarsi agli usi locali, ma lei ci disse «Io qui sono un’ospite, e come voi sono venuta di mia volontà», e aggiunse che in Giordania potevano convivere cristiani e mussulmani, tradizionalisti di estrema osservanza e gente che viveva secondo i canoni occidentali solo grazie alla reciproca accettazione degli usi e della maniera di vivere del vicino.

Sempre in Arabia, avevo un collega architetto saudita, Ahmed, che si assentava sempre, ma riuscii a convincerlo a impegnarsi di più spiegandogli che per noi occidentali chi non lavorava prendeva in giro i colleghi, e veniva considerato un uomo di poco conto. Restò molto colpito dalla cosa, e cominciò a rimanere in ufficio durante tutte le ore contrattuali. L’amicizia si approfondì, Ahmed invitò a pranzo me e mia moglie, e ci fece mangiare insieme alla sua famiglia. La moglie e la cognata avevano vissuto 5 anni in Canada, e pranzarono con noi senza il niqāb, la cognata in jeans e capelli scoperti. La moglie, che insegnava in un liceo, ci disse a un certo punto di doverci lasciare in quanto doveva preparare una lezione particolarmente impegnativa per il giorno dopo: doveva spiegare alle sue alunne perché fosse giusta la separazione fra uomini e donne. La cognata, che in Canada aveva gestito una pizzeria, le dette qualche consiglio. Le due donne, che avevano vissuto all’occidentale per molti anni, si erano nuovamente adeguate alla cultura saudita.

In conclusione, nel mondo occidentale le cose stanno cambiando velocemente e prima o poi raggiungeremo, se non la completa parità di genere, almeno un certo equilibrio anche nel campo dell’ingegneria. Ma nell’ambiente dei megaprogetti e dell’ingegneria mediorientale – comprendendo in questo ambito anche le società occidentali che lavorano in paesi arabi e islamici – le cose andranno molto più lentamente. Ed è importante sottolineare come sia inutile, anzi dannoso e spesso presuntuoso, adattare i nostri metri di giudizio e i nostri atteggiamenti a tali realtà: molti comportamenti sono maturati nei secoli come adattamenti ad una realtà complessa, e cambieranno solo al reale mutare delle realtà ambientali. Non possiamo quindi pretendere di imporre i nostri modelli come «piú giusti», ma solo cercare di dimostrare che essi sono più funzionali a una realtà in veloce cambiamento.

...e anche questo è management!

Commenti (0)

Aggiungi nuovo commento